Pada tahun-tahun awal 2010-an, istilah Open Science (OS) mungkin masih terdengar asing bagi sebagian besar akademisi Indonesia. Namun tidak bagi Dasapta Erwin Irawan, hidrologis dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang kelak dikenal sebagai salah satu pelopor gerakan ini di tanah air, keterlibatannya bermula dari sesuatu yang lebih personal dan tak terencana. Sebuah waktu luang.

“Kalau saya, idle time, kemudian serendipity lagi, saya kenal orang, orang itu mengenalkan open science, orang yang sama juga mengenalkan komunikasi sains, bahwa output research itu bukan hanya paper dalam jurnal.” ujar Dasapta mengawali diskusi.

Orang yang dimaksud oleh Dasapta adalah mendiang Dr. Jon Tennant, paleontolog asal Inggris. Lewat percakapan daring dan ketertarikan terhadap fosil, ia perlahan bertukaran nilai tentang open science. Di jejaring media sosial Twitter (X) itu komunikasi mereka kian intens. Nama Tennant meninggalkan kesan tentang sosok yang humoris dan terbuka bagi Dasapta.

“Dia sangat terbuka ke siapapun dia nyapa, nanya apapun dia jawab, kemudian dia juga kebetulan humornya nyambung, memang berawal dari pendekatan personal. Nah setelah itu ideologi-ideologinya yang kemudian menular.” kenang Dasapta.

Di Indonesia, open science tidak berangkat dari satu gerakan nasional yang mapan. Dari Dasapta, saya mendapatkan kesan gerakan akar rumput (grassroot) ini sebenarnya mungkin saja sudah terjadi jauh sebelum dia mengenal open science dari Tennant. Misalkan pada dekade 2000-an Ismail Fahmi ikut mengembangkan Indonesia One Search bersama Perpustakaan Nasional. Juga beberapa gerakan open sources yang lebih dulu ada. Memang beberapa istilah itu tidak merujuk langsung pada open science, namun jika ditelaah lebih lanjut nilai-nilai keterbukaan dan konsep berbagi pada publik sama dengan nilai yang ada dalam open science. Dalam kenyataannya dalam dokumen terbaru yang ditetapkan oleh UNESCO, open science berkembang lebih luas menjadi payung nilai yang didalamnya termasuk keterbukaan data dan perangkat lunak. Dan sebagian besar dari jalan itu bermula dari inisiasi open access, titik masuk yang paling konkret sejak awal 2000-an saat internet mulai menjangkau kampus-kampus.

“Kembali lagi kesimpulannya memang tidak pernah ada semacam gerakan bersama […] tapi setiap orang ini yang bisa jadi banyak, saya juga nggak ngerti, itu masing-masing punya alur sendiri dalam memperjuangkan open science.” tambah salah satu inisiator INA-RXIV

“Jadi istilah open access itu menurut saya menjadi entry point yang paling dominan buat orang Indonesia untuk masuk ke dunia sains terbuka.” melengkapi penjelasannya tentang inisiasi open access di Indonesia.

Salah satu tonggak penting terjadi pada 2017, ketika Erwin bersama rekan-rekannya mendirikan inisiatif preprint server bernama INA-Rxiv, didukung oleh Open Science Framework (OSF). Di masa itu, platform ini digunakan oleh ribuan peneliti Indonesia untuk mengunggah manuskrip sebelum terbit di jurnal. Namun beberapa tahun berjalan kendala datang dari tingginya animo publik untuk mengunggah beragam dokumen yang membuat proses moderasi menjadi berat dan kendala utama pada masalah finansial.

“Waktu itu saya ingat saya diminta 300 juta setahun, kalau tidak salah, untuk kontribusi dari INA-Rxiv.” ujar Dasapta yang kemudian membuka diskusi soal RIN-Arxiv.

Kapasitas penyimpanan di server yang dialokasikan oleh OSF menuntut adanya kontribusi dari setiap anggota. OSF yang merupakan inisiasi dari Center for Open Science (COS) adalah sebuah lembaga nirlaba yang mendapatkan sumber pendanaan dari publik dan inisiasi grant.

“Maka kami, saya bersama tim yang baru ini memutuskan sudah kita keluar saja.” ia menambahkan penjelasannya.

Keputusan waktu itu tergolong dilematis, disaat INA-Rxiv sedang tumbuh, pada 7 Oktober 2020 harus berhenti menerima pengunggahan. Inisiasi ini pada akhirnya berlabuh ke tempat baru dan beralih nama menjadi RIN-Arxiv yang didukung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun seperti banyak inisiatif yang bertumpu pada energi individu dan sukarela, aktivitas pun mulai meredup seiring perubahan peran, kesibukan kerja, dan prioritas hidup.

“Energinya individual memang […] karena nasib berubah, dan seterusnya, sampai akhirnya server RIN-Arxiv itu akhirnya bisa dibilang pasif sekarang.” ujar peneliti cekungan Bandung ini.

Beralih ke Hobi dan Komunikasi Sains

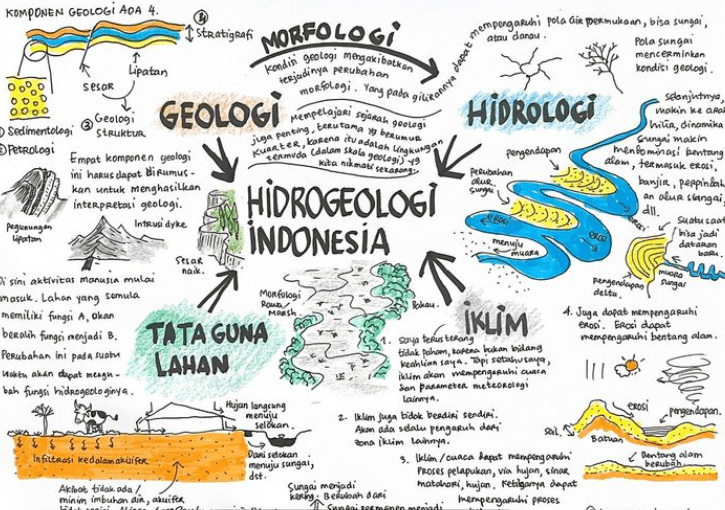

Meski begitu, semangat open science belum benar-benar padam. Ia saat ini lebih aktif menekuni hobi yang sejak awal dia lakukan, dengan membuat catatan sketsa (sketchnotes). Dengan jalan itu dia menekuni komunikasi sains sebagai penyambung nilai open science. “Open science, apapun komponen yang ada di open science itu, itu bisa ditumbuhkan minatnya berawal dari komunikasi sains.” Menurut Dasapta, justru melalui jalur komunikasi sains, minat terhadap open science kini bisa tumbuh dari arah yang tak terduga—dari kalangan muda dan netizen yang aktif di LinkedIn, Wikipedia, hingga media sosial.

Namun ketika ditanya mengapa praktik open science tidak berkembang secepat negara lain, wawancara kami mengarah pada kebijakan nasional. Trajektori open science sangat ditentukan oleh kebijakan di tingkat nasional, di tingkat negara, karena di level akar rumput inisiasi ini sudah terbangun. Ia menambahkan sebuah ironi, jika banyak akademisi Indonesia lulusan luar negeri yang saat studi terbiasa dengan budaya keterbukaan—pengunggahan data, replikasi eksperimen, hingga akses terbuka—namun gagal membawa praktik itu ke tanah air.

“Anehnya lagi adalah, ini terakhir ini untuk pertanyaannya, anehnya adalah dengan sedemikian banyak peneliti di Indonesia atau akademik juga di Indonesia yang lulusan luar negeri […] Tapi ketika membina jurnal di dalam negeri, itu nggak berkembang. Jurnalnya ya begitu saja.” ungkap kekesalannya.

Meski kini menjabat sebagai Wakil Dekan di ITB, Dasapta sedapat mungkin menularkan nilai keterbukaan dan akuntabilitas. Ia mencontohkan inisiasinya untuk mengubah situs website fakultas menjadi etalase hasil riset dosen, mengarsipkan laporan pengabdian masyarakat, menyalurkan tulisan ke media, dan mendorong para dosen untuk membagikan aktivitas akademik mereka, betapapun sederhananya.

“Apapun, terserah, mau video, mau podcast, blog, pos, itu kasih ke saya, saya bikinkan surat tugas.”

“Saya menggunakan semangat-semangat seperti The Conversation (Indonesia) itu untuk kemudian […] dan kebetulan kalau di kampus saya, […] ada kerjasama dengan Media Indonesia. Selain dua media itu, sebenarnya […] teman-teman saya ini, bisa nulis di mana saja, termasuk blog fakultas. Bagi yang nggak punya blog, sudah saja kirim ke sini, saya muat. Sekarang sudah ada buktinya ketika kurang dari seminggu, salah satu dari dosen, beberapa dosen itu kemudian mencari bukti kegiatan mereka, meng-google nama sendiri, keluar berita itu. Lebih mudah buat mereka sendiri sebenarnya.” sambil tertawa ia menyampaikan cerita tentang model birokrasi yang menuntut pencatatan diatas kertas.

Menutup diskusi dalam wawancara kami, kami memberikan catatan bersama bahwa memang inisiasi open science di Indonesia mungkin belum mapan secara kelembagaan. Tetapi melalui langkah-langkah kecil, narasi yang berserakan, dan jejaring antar individu yang tidak selalu saling mengenal, sebuah ekosistem perlahan dapat dibentuk dan ditularkan, sekalipun belum terlihat inisiasi kelembagaan dari pemerintah dan pengambil kebijakan. Nampaknya jalan panjang masih terus menanti bagi gerakan global ini.

Tentang Serial #OpenScience Indonesia ini akan mewawancarai beberapa sosok kunci dalam perkembangan inisiasi ini di Indonesia. Wawancara dan liputan ini didukung oleh Sains Terbuka Airlangga (Airlangga Open Science).